三ッの音会について

三ッの音会は初代福田栄香が大正14年に創立、一般に九州系と呼ばれる芸系です。

九州系という言葉の持つニュアンスから非常に狭い範囲で伝承されて来た芸能と誤解されがちですが、日本の伝統音楽において実はそれは余り当てはまりません。

九州地方は、我が国の音楽文化の発展の上でも非常に重要な地域でした。

筝曲の源流となった筑紫箏も北九州で成立し、また、盲僧琵琶の発展においても重要な文化圏でした。

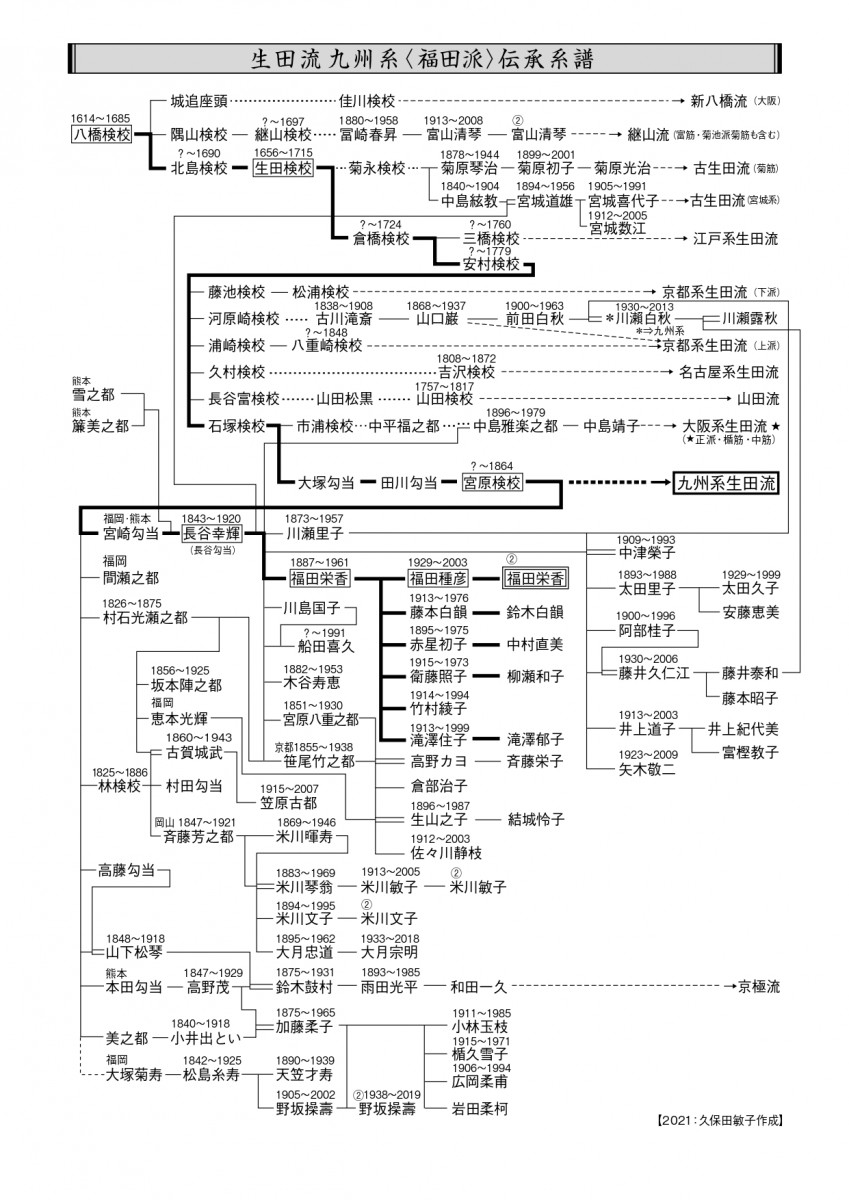

八橋検校から生田検校没後、その門人達は代々に渡りその芸を受け継ぎ、伝承し、発展させて行きます。

江戸後期、九州地方で活躍していた宮原検校は三味線という楽器の改良を試みました。

当時は小振りで華奢な三味線(現在の柳川三味線)が主体だったのですが、箏1面に対して三味線も1挺で対等な合奏するために、三味線と撥を大きくし、更に駒の重さも増したのです。

正に、地歌三弦へのこだわりを持つ九州系の誕生の時と言えるでしょう。

その後、門人である天才長谷幸輝(後に名誉大検校称号を得る)によって九州系地歌は完成を遂げ大きく浸透して広まり、続々と東京へと活躍の場を移して行くのです。

私の祖母である初代栄香は長谷の三羽烏と言われ、大正14年尺八の名手三世荒木古童に嘱望され上京、三ッの音会を創立します。

艶やかな美声を謳われた祖母は、昭和5年に発行された『東京三曲名家一覧』には「西の横綱」と位置づけられ、昭和8年には生田会(現生田流協会)の創立メンバーの一人となっています。

初代栄香没後は、父種彦が二代家元として会を継承し、更なる研鑚と後進の指導に励みました。

私は、この父に学び、演奏の楽しさも厳しさも知りました。

芸道に人生を懸ける父の姿は何よりも大きく影響し、その遺志を受け継ぎ、私は三代家元となりました。

現在東京の生田流筝曲・地歌の演奏家は、非常に多くの方々が九州系の流れを汲んでおられます。

その中で、私共が敢えて九州系と称されるのは、初代より今に至るまで、思いの大半を伝統ある古典地歌箏曲に注いで活動しているためでしょう。

更には、歌と三弦の艶やかなる音色へのこだわり、箏・三弦・尺八の合奏に対する細やかな音楽表現、その演奏姿勢から、元来の九州系の持つ独自の美学が垣間見えるからなのかもしれません。

師から弟子へと繋がる芸は、このように伝統として紡がれてゆくのでしょう。

現在三ッの音会は、社団法人日本三曲協会、生田流協会に一派として所属しております。

会員は専門家、それを目指す方、趣味として楽しんでいる方等さまざまです。

日々の稽古の他、協会事業への参加、年一回の門人一同による定期演奏会、賛助出演、合奏研究会などの活動を積み重ね、邦楽の研鑚に勤めております。

三ッの音会三代目家元 二代 福田 栄香

九州系生田流<福田栄香>伝承相関略系譜

初代家元 福田栄香

明治20年(1887)熊本に生まれ、

幼少より名人・長谷幸輝師のもとで修業。

川瀬里子、木谷寿恵と共に長谷直門三羽烏と言われる。

長谷門弟が相次いで東京に移り住む中、大正14年、三世荒木古童に嘱望され上京。

昭和元年三ッの音会を創立し、活躍の場を東京へと移す。

演奏活動と共に、多くの門人を育成指導。

門人には赤星初子、藤本安子(白韻)、竹村綾子、滝沢住子、柴山三栄子など。

昭和36年(1961)没。享年74歳。日本三曲協会相談役を歴任、

また、生田会(現生田流協会)の創立者の一人である。

二代目家元 福田種彦

昭和四年(1929)、三世荒木古童と福田栄香の長男として東京に生まれ、

幼少より母の指導のもと地歌筝曲を学ぶ。また、12歳より新曲を宮城道雄に師事。

母栄香没後、三ッの音会を継承し、会の発展と九州系の研鑚に努め、

教授活動、演奏活動に精力的に取り組む。

平成15年(2003)没。享年74歳。

社団法人日本三曲協会参与、生田流協会理事を歴任。

三代目家元 福田栄香(千栄子改メ)

昭和39年(1964)、種彦の長女として東京に生まれる。

父種彦没後、三代家元として三ッの音会を継承。

平成21年12月、初代福田栄香五十回忌・福田種彦七回忌追善演奏会を機に、二代福田栄香を襲名する。

公益社団法人日本三曲協会理事、生田流協会理事。